スポンサーリンク

このページでは単線結線図の読み方(見方)について、図面上のルールを踏まえて説明しています。

単線結線図は主回路を含めた主要な回路をわかりやすく示すためにある図面です。

制御回路を示さないことによって、電源回路の主な接続をわかりやすくする目的があります。

初めて見る方は何やら知らない記号や番号だらけで「この記号なに?」となる方も多いかもしれませんね。

初めて、または慣れていない方に単線結線図の『読み方』が分かるように、図面のルールを主体に説明しています。

接続の意味や回路記号の付け方のルールについて理解しておけば、単線結線図は読めるようになりますよ。

図面が読めるようになれば相手方とも話ができるようになりますね。

このページで単線結線図の読み方や回路図のルールについて学びましょう。

目次(概要)

スポンサーリンク

1.線の接続の見方

接続部の表し方

単線結線図は複数の電線も一本の線で表すことが特徴です。

複数の線で表さないので線同士が交差することを少なくして接続を分かりやすく表します。

しかし、線の接続に関してはしっかりと表す必要があります。

目的が『接続をわかりやすくする』ことですからね。

接続部に関しては表し方のルールがあります。

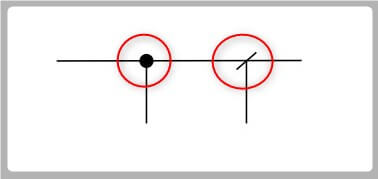

以下の画像のように2通りの表し方があります。

いずれも正しい表現ですので、どちらで表しても大丈夫です。

気を付けなければならない点として『統一する』ということが挙げられます。

ひとつの図面内に黒丸と斜め線が出てくることは表現として適切ではありません。

黒丸か斜め線のマークを見たら「この電線は接続されているんだな」と理解しましょう。

線の本数は斜め線で表す

前述したように、単線結線図は線一本で表します。

しかし、実際には複数の本数で接続されていることがほとんどです。

線一本で表しているので、実際には線が複数であることを表さなければなりません。

複数であることを表現するために『斜め線』を使って表します。

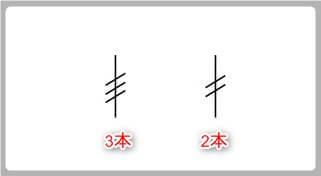

実際には以下の画像のように3本、2本を表します。

上の画像では左側が電線3本を、右側は電線2本を表しています。

このマークを見たら斜め線の数を見て「ここは電線が◯本なんだな」と思ってください。

あくまで主な接続まで

単線結線図は『全体の接続をわかりやすくする表現する』ことが目的です。

詳細に回路を表すことを目的に作成する図面ではありません。

消費電力や電源回路の接続をわかりやすくする目的ですから、この点を間違えないように注意が必要です。

リレー回路やPLC回路は単線結線図には出てきません。

もし書いてあるようならば、それは展開接続図に書くものであり、単線結線図には不要な表現です。

あくまで主な接続を表すものですから、余計(過剰)な情報は混乱や見やすさの品質低下を招きます。

単線結線図の目的からずれないように表現することが、見やすさや誤解を生まない『良い図面』ということです。

図面を作らずに『見る』立場の方は『良い図面』を書く人や業者を見極める際に『目的をしっかりと果たしている図面か』という点に着目するとよいでしょう。

2.回路記号のルール

よく使用する機器の『基本器具番号』は覚えておく

少し古めの図面によく出てくる『基本器具番号』というものがあります。

今でも基本器具番号で図面を書かれている会社もありますね。

基本器具番号は『日本電機工業会規格 JEM1090』の『制御機器番号』の中でまとめられていて、1~99の数字にそれぞれ意味を持たせてあります。

アルファベットや記号を使った『補助記号』と呼ばれるものが付加されることもあります。

このサイトに関連するもので言えば以下のようなものがあります。

52:交流遮断器(ブレーカ)

88:電磁接触器

49:サーマルリレー

基本器具番号は今でも使われています。

自社でよく使用する機器に関しては必ず覚えておくことが必要です。

例えば、図面内に電磁接触器が3つあるとすれば『88-1、88-2、88-3』のように『基本器具番号』-(ハイフン)『識別番号』で構成されていることが多いです。

先輩や上司に『どういう意味の器具番号か』を確認して、正しい番号を付加しましょう。

意味が分かる記号の表し方

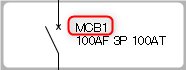

前述した『基本器具番号』は覚えてなければ使えませんが、もっと意味のあるわかりやすい回路記号のつけ方もあります。

それは、以下の画像のような回路記号の付け方です。

『アルファベット』と『数字』の構成ならば、覚えやすく理解しやすいです。

『数字だけ』よりも認識しやすいというメリットがあります。

個人的には『アルファベット』+『数字』で表記している図面が多い印象です。

図面にどのように記載されていても分かるように『基本器具番号』と『アルファベット』+『数字』はある程度は覚えておいた方がよいと思います。

スポンサーリンク

3.最低限の情報は記載が必要

必要なすべての情報だと過剰

単線結線図においては主な回路の接続に関わる情報の記載が必要です。

詳細な情報を記載することで情報過剰になり、図面が見にくくなってしまうことがあります。

制御回路に関する情報まで記載してしまうと『接続を分かりやすくする』という目的からそれてしまいます。

『過剰にならずとも必要な情報がある』となっている状態が望ましいです。

見る側の方は、図面を見たときに『うるさい』印象の図面になっている場合は指摘して直してもらいましょう。

主な接続の情報については記載する

『過剰にならずとも必要な情報がある』とは、どんな情報が必要でしょうか?

以下の項目が挙げられます。

・受電電圧と周波数

・主な接続上の回路記号

・主な接続上の機器情報

・外部端子

・主回路の線番号

・外部機器(負荷)と消費電力

図面を見る方は、これらの情報が不足なく過剰になっていないかを確認しましょう。

迷ったら記載してしまう

過剰にならないようにするために必要な情報が漏れてしまっては意味がありません。

『迷ったら書く』というルールの方が不足することはありません。

過剰であれば後から消してしまえばいいだけのことです。

見る側の人も『この部分は入れてほしい』など要求を出してみることも必要ですね。

制御回路の情報は展開接続図で表す

何度も書いているように、詳細な回路は単線結線図には不要です。

制御回路に関することなど、詳細情報は展開接続図に記載しましょう。

図面を見る方は不要な情報、過剰な情報は削除するように書いた方へ依頼しましょう。

展開接続図は『展開接続図(主回路)の作成手順(書き方)』をご覧ください。

展開接続図(主回路)の作成手順(書き方)

展開接続図(主回路)の作成手順(書き方)

4.さいごに

項目3は単線結線図の書き方の注意点にもなっていますが、図面を見る方はこの注意点が守れている図面なのかで図面の品質の良し悪しを見極めることができます。

基本的な事柄さえわかっていれば図面を読むことは可能です。

さらに書き方がわかっていれば、より理解も深まっていきます。

書くことはないという方でも、書き方を知っておくことで書いた人への指摘もできるようになりますよ。

このページを見たことを機会として、書き方のページも一緒にご覧いただくことを推奨します。

単線結線図の書き方は『単線結線図の作成手順(書き方)』をご覧になってください。

単線結線図の作成手順と書き方を覚える

単線結線図の作成手順と書き方を覚える